Nel quarto Talk Show FAD del Progetto formativo A piccoli passi: il ruolo del medico di medicina generale nella cura del paziente anziano, promosso dal Provider Axenso ECMClub con il supporto non condizionante di Bayer, i Dottori Mario Crisci, Specialista in Cardiologia, Ospedale Monaldi di Napoli e Lorenzo Fossati, Medico di Medicina Generale a Casale Monferrato (AL), hanno affrontato il tema: La gestione del paziente anziano con fibrillazione atriale (FA).

La terapia anticoagulante nel paziente anziano

La fragilità è teoricamente definita come uno stato clinicamente riconoscibile di maggiore vulnerabilità derivante dal declino della riserva e della funzione associato all'invecchiamento di più sistemi fisiologici, con riduzione della capacità di far fronte a fattori di stress quotidiani o acuti. Si possono definire fragili diversi setting di pazienti come gli anziani, i pazienti con malattia renale, i pazienti oncologici, quelli a rischio di caduta, i politrattati.

La fragilità del paziente anziano è definita come una condizione in cui l’invecchiamento dei diversi organi determina caratteristiche cliniche e risposte terapeutiche differenti rispetto al paziente più giovane, generalmente dotato di un metabolismo più efficiente. Si tratta di pazienti che spesso non presentano un esordio chiaro della sintomatologia e si rivolgono al medico di medicina generale (MMG). Si è discusso del caso di un uomo di 79 anni con molteplici fattori di rischio cardiovascolare: ipertensione, dislipidemia, pregresso tabagismo, sindrome coronarica cronica (per cui era già stato sottoposto a stenting del ramo circonflesso nel 2020), cancro attivo della vescica in buon follow-up clinico e strumentale, malattia renale cronica, pregresso ictus ischemico e artrosi severa. Il paziente si è presentato con sintomatologia sfumata.

Il MMG durante la visita ha rilevato un ritmo cardiaco irregolare, confermato successivamente da elettrocardiogramma che ha permesso di porre diagnosi di FA. Il paziente era in terapia per la sindrome coronarica cronica e seguiva anche una terapia per una sindrome ansioso-depressiva.

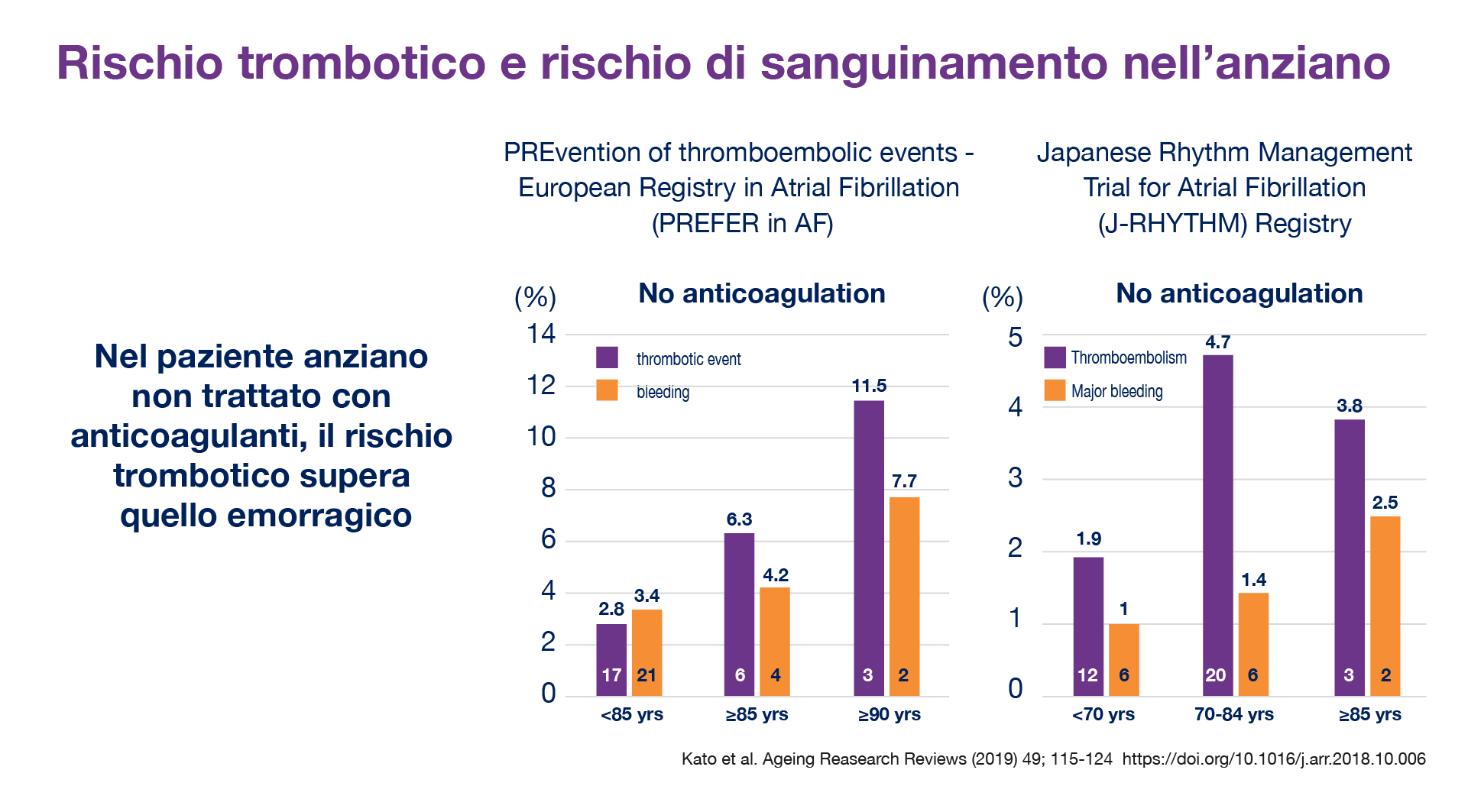

Il punto cardine della discussione ha riguardato l’erronea tendenza, spesso inconsapevole, a considerare il paziente anziano come a rischio prevalentemente emorragico.

In realtà, il rischio tromboembolico conseguente alla FA supera sistematicamente quello emorragico: il rischio di ictus è infatti superiore rispetto a quello di sanguinamento.

Le linee guida attuali prevedono l’utilizzo dello score CHADS-VA, e indicano che tutti i pazienti con uno score superiore a 2, indipendentemente dall’età, debbano ricevere una terapia anticoagulante. Sconsigliano, inoltre, l’utilizzo di score emorragici, suggerendo invece una valutazione complessiva e multidimensionale del paziente.

Nel caso discusso, è stata sospesa la terapia antiaggregante, inizialmente appropriata per il trattamento post-stenting, e si è avviata una terapia anticoagulante con rivaroxaban 15 mg/die. Questa scelta è stata motivata dalla somministrazione in dose unica giornaliera, aspetto rilevante per garantire una buona aderenza terapeutica nel paziente anziano.

È stato inoltre introdotto un beta-bloccante a basso dosaggio (2,5 mg) per il controllo della frequenza ventricolare.

Il paziente anziano con fibrillazione atriale

La FA rappresenta l’aritmia sopraventricolare più comune. Colpisce circa il 2% della popolazione generale e una persona su dieci oltre i 75 anni.

Nella pratica clinica, un MMG con circa 1500 assistiti gestisce in media una trentina di pazienti con FA.

In questo contesto, il medico di famiglia conferma il proprio ruolo centrale come punto di riferimento e figura di fiducia per il paziente. È fondamentale riconoscere precocemente i segni e i sintomi della patologia, che spesso si presentano in modo subdolo o sono del tutto assenti.

Una volta formulata la diagnosi, è necessario educare e accompagnare il paziente nel percorso di cura, integrando la collaborazione con gli specialisti, con le farmacie territoriali e con i caregiver, che si occupano quotidianamente del paziente.

Il MMG ha inoltre un ruolo chiave nel coordinamento del follow-up, nella prevenzione delle complicanze e nella gestione di eventuali transizioni terapeutiche. Un aspetto cruciale è rappresentato dall’aderenza terapeutica, ovvero il grado con cui il paziente segue le indicazioni prescritte in termini di tempi, dosaggio e frequenza di assunzione dei farmaci per l’intera durata del trattamento. Il Rapporto OsMed evidenzia come la mancata aderenza terapeutica comporti un costo stimato di circa 2 miliardi di euro l’anno per il Servizio Sanitario Nazionale, legato all’erogazione di farmaci che vengono poi inutilizzati e smaltiti in modo inadeguato. In Italia, i dati relativi all’aderenza agli anticoagulanti orali sono critici: circa un paziente su quattro dimentica almeno una dose. Considerando l’importanza di questi farmaci nella prevenzione del rischio tromboembolico, tale discontinuità può esporre il paziente sia a un aumentato rischio di ictus sia a un rischio emorragico.

Per migliorare l’aderenza, è essenziale instaurare una comunicazione efficace con il paziente, fornendo spiegazioni chiare e comprensibili, adattate al livello di istruzione e alla capacità di comprensione del singolo.

È utile rafforzare costantemente l’importanza della terapia, utilizzare supporti scritti o digitali (es. materiale informativo via e-mail o whatsapp), ed eventualmente coinvolgere il caregiver. È importante anche verificare la reale comprensione da parte del paziente, che spesso, in una situazione di vulnerabilità e fragilità, può sentirsi sopraffatto dalla quantità di informazioni ricevute.

Qual è il profilo del paziente che si presenta per la prima volta all’ambulatorio di medicina generale?

Il paziente tipo con FA è solitamente un soggetto anziano, spesso affetto da più patologie concomitanti e con fattori di rischio cardiovascolare. La FA è un’aritmia molto comune: colpisce l’1-2% della popolazione generale e fino a una persona su dieci sopra i 75 anni. I sintomi, tuttavia, sono spesso sfumati o assenti, e la patologia può decorrere in modo asintomatico, rendendo il suo riscontro spesso casuale nell’ambito dell’assistenza primaria. Quando invece il paziente riferisce sintomi come stanchezza, palpitazioni, lieve dispnea da sforzo, difficoltà a salire le scale o ha manifestato segnali d’allarme neurologico, come episodi transitori, disturbi visivi o dell’eloquio, l’inquadramento clinico risulta decisamente più agevole.

Qual è l’effetto scatenante della fibrillazione atriale?

La FA è associata a una delle camere cardiache, l’atrio sinistro. In alcune condizioni, come l’avanzare dell’età, la valvulopatia mitralica, l’ipertensione arteriosa, il sovrappeso o l’obesità, la camera tende ad aumentare di volume. Quando l’atrio sinistro si dilata, la trasmissione degli impulsi elettrici al suo interno può risultare alterata. In presenza di un trigger che stimola extrasistoli atriali, queste ultime, in determinati casi, possono innescare l’insorgenza della FA.

Perché l’aderenza terapeutica è così cruciale nella gestione della FA?

L’aderenza terapeutica rappresenta un aspetto cruciale, ma spesso presenta due criticità principali. La prima riguarda l’inerzia terapeutica da parte del medico, ovvero la tendenza a mantenere inalterate terapie prescritte in passato, anche quando sarebbe opportuno riconsiderarle o ottimizzarle. La seconda riguarda l’aderenza vera e propria del paziente, che può risultare discontinua.

In genere, i pazienti prestano maggiore attenzione alle indicazioni dello specialista durante la fase acuta di un evento, ma col tempo tendono a fare riferimento principalmente al MMG per la gestione quotidiana della patologia.

È quindi fondamentale un approccio integrato, in cui specialisti e medicina generale collaborino attivamente.

In ogni caso, l’educazione terapeutica del paziente resta il cardine per garantire aderenza, continuità di cura e prevenzione delle complicanze.

In caso di fibrillazione atriale, l’attività fisica è benefica per la funzione cardiaca?

L’attività fisica, in generale, è parte integrante di uno stile di vita sano e può portare benefici anche nei pazienti con FA. Tuttavia, nella pratica clinica, molti di questi pazienti, soprattutto gli anziani, presentano già limitazioni funzionali legate ad artrosi, cardiopatia ischemica cronica o altre comorbidità cardiovascolari che rendono difficile l’adesione a programmi di esercizio strutturato, come ad esempio il raggiungimento dei 10.000 passi al giorno raccomandati dall’OMS, la ginnastica dolce o il mantenimento del tono muscolare. Nei pazienti fragili è inoltre importante evitare attività ad alto impatto o che aumentino il rischio di cadute, per non esporli a potenziali eventi emorragici, soprattutto se in terapia anticoagulante. Nonostante queste difficoltà, è sempre opportuno incoraggiare uno stile di vita più attivo e salutare, adattato alle condizioni cliniche individuali: anche piccoli miglioramenti nell’attività quotidiana possono avere un impatto positivo sulla salute cardiovascolare complessiva.

Come si gestisce la terapia post-stent nei pazienti con o senza fibrillazione atriale?

Nel paziente che ha subito un’angioplastica coronarica con posizionamento di stent, ad esempio in seguito a una sindrome coronarica acuta, la gestione terapeutica varia in base alla presenza o meno di fibrillazione atriale. Nei pazienti con FA in terapia anticoagulante, si avvia inizialmente una triplice terapia composta da due antiaggreganti piastrinici (di norma aspirina e un inibitore del P2Y12) e un anticoagulante orale.

Questa fase dura almeno un mese, a meno che il rischio emorragico non imponga una riduzione anticipata. Successivamente, si valuta l’interruzione di uno dei due antiaggreganti, mantenendo una duplice terapia (un antiaggregante e l’anticoagulante) per un periodo variabile: fino a sei mesi o anche un anno, in base alla complessità clinica e coronarica del paziente.

Una volta trascorso un anno dall’impianto dello stent, in assenza di eventi ischemici o condizioni particolari, è generalmente possibile proseguire con la sola terapia anticoagulante orale.

Nel paziente senza FA, invece, si segue il classico schema della doppia antiaggregazione (DAPT), senza necessità di anticoagulazione orale, salvo altre indicazioni specifiche.

La fibrillazione atriale è un fattore di rischio sia per l’ictus sia per lo scompenso cardiaco?

La FA rappresenta un importante fattore di rischio sia per l’ictus ischemico sia per lo scompenso cardiaco. Dal punto di vista neurologico, l’alterata contrattilità atriale favorisce la formazione di trombi, in particolare nell’atrio sinistro, con conseguente aumento del rischio embolico e quindi di ictus cerebrale.

Per quanto riguarda lo scompenso cardiaco, la FA può agire sia come causa sia come conseguenza.

Può infatti insorgere in pazienti già affetti da patologie cardiovascolari (come ipertensione, cardiopatia ischemica, diabete), contribuendo a peggiorare la funzione di pompa del cuore e portando, nel tempo, a un’insufficienza cardiaca cronica. In particolare, nella forma di scompenso con frazione di eiezione ridotta (HFrEF), la FA è spesso il primo segno clinico dell’evoluzione verso lo scompenso: l’atrio sinistro, frequentemente coinvolto nelle fasi iniziali, perde progressivamente la sua funzione contrattile.

In altri casi, la FA può rappresentare la prima manifestazione di uno scompenso a frazione di eiezione preservata (HFpEF), che, se non trattato, può evolvere verso forme più avanzate.

In sintesi, la FA va considerata non solo come aritmia, ma come campanello d’allarme per una disfunzione cardiaca più ampia, che richiede un monitoraggio attento e un intervento terapeutico precoce.

Che cos’è la sindrome di Takotsubo?

La sindrome di Takotsubo, nota anche come “sindrome del cuore infranto”, è una forma di cardiomiopatia da stress caratterizzata da una disfunzione transitoria del ventricolo sinistro. In risposta a un intenso stress emotivo o fisico, si verifica un picco di attivazione adrenergica che può indurre uno spasmo coronarico e una temporanea alterazione della contrattilità del cuore. Il quadro clinico simula un infarto miocardico acuto, ma senza evidenza di ostruzione coronarica significativa. Tipicamente, si osserva una cinesia dell’apice ventricolare (l’apice non si contrae), mentre i segmenti basali si contraggono normalmente. Questo conferisce al ventricolo sinistro la caratteristica forma a “trappola per polpi” (takotsubo, in giapponese), da cui prende il nome la sindrome. Gli eventi scatenanti sono spesso situazioni fortemente stressanti: un lutto, un trauma emotivo, una lite intensa, o anche uno stress fisico importante. Per questo motivo, si parla di “cardiopatia da stress”, e in molti casi il supporto psicologico o psicoterapeutico è tanto importante quanto il trattamento cardiologico.

Conclusioni

La FA è l’aritmia sopraventricolare più frequente: interessa circa l’1-2% della popolazione generale e fino a una persona su dieci oltre i 75 anni. In media, il MMG con un bacino di 1500 assistiti gestisce circa 27 pazienti con FA, con 2-3 nuove diagnosi ogni anno.

Il ruolo del Medico di Medicina Generale

- Intercettare precocemente i sintomi e garantire un monitoraggio continuo della terapia

- Gestire l’aderenza terapeutica e il follow-up del paziente in trattamento anticoagulante

- Educare il paziente, favorendo la consapevolezza della patologia e la prevenzione delle complicanze

- Assicurare la continuità assistenziale, coordinandosi in modo efficace con lo specialista

Il ruolo dello Specialista

- Trattare il paziente anziano con gli stessi criteri utilizzati per il paziente più giovane

- Privilegiare la terapia anticoagulante, in quanto il rischio tromboembolico, anche nell’anziano, supera quello emorragico

- Valutare attentamente tutte le comorbidità nel bilancio del rischio emorragico

- Educare il paziente all’aderenza terapeutica, semplificando il regime farmacologico e intensificando il monitoraggio, poiché le condizioni cliniche ed emodinamiche possono variare rapidamente nel tempo

Interessante, completo, chiaro

Buongiorno questo corso è ad integrazione del corso già effettuato comprensivo di 5 moduli? Per avere i 40 crediti è necessario fare anche questi altri corsi? Aspetto informazioni, grazie

Buongiorno, se ha già svolto il corso su ecmclub.org, superato i test di autovalutazione ECM e compilato il questionario di gradimento avrà già sicuramente ottenuto i crediti ECM e scaricato il relativo certificato. L'articolo é solo una sintesi di uno dei moduli FAD e non é legato al percorso formativo. Cordiali saluti. La Redazione

Utile ed efficace.

Chiaro e utile

Tanti anni or sono (decenni !) esisteva una classificazione della F.A.: vagomediata e simpatico mediata. Quando la F.A. insorge di notte ed è presente reflusso esofageo qualsiasi terapia ablativa risulta, nel breve-medio termine inefficace. In letteratura sono riportati numerosi casi di F.A. indotta da "imbalance" neurovegetativa. Curando il reflusso gli episodi di F.A. si riducono.

Nel complesso utile

grazie

Buongiorno questo corso è ad integrazione del corso già effettuato comprensivo di 5 moduli? Per avere i 40 crediti è necessario fare anche questi altri corsi? Aspetto informazioni, grazie

OTTIMO